■章廷钰 凌焰

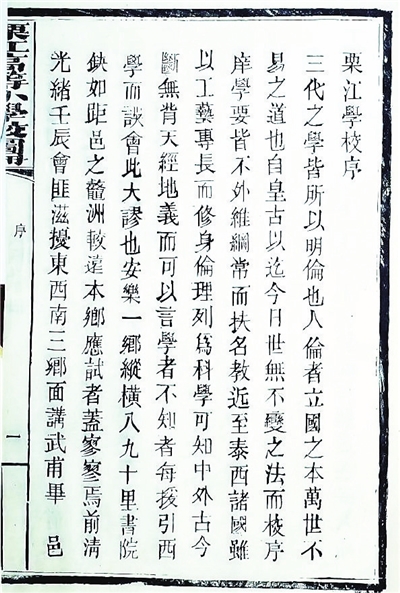

“世界愈文明,科学愈发达,此泰西各国所以学校日增,有无事不学、无人不学之盛况也。”这句话是萍邑生员廖玉琳在《栗江学校序》开篇所述。

甲午战争后,国人大惊,猛然发觉中国已远远落后于世界,传统科举选拔的人才已无法满足国家的需要。“今日五洲,交通、汽船、火车之路线贯彻全球,白种人方以全力推阐实业、学问,我国人若墨守旧章,引导幼年学子日从事于经、史、子、集,置各种科学而不顾,何能与泰西争胜?”不少有识之士将目光投向教育事业,试图通过“教育救国”来挽救危局。

1901年,清政府下达书院改制上谕,明令“各省所有书院,于省城均改设大学堂,各府及直隶州均改设中学堂,各州、县均改设小学堂,并多设蒙养学堂。着各督抚、学政,切实通饬,认真兴办”,此后各省书院陆续改制成学堂。1902年,张百熙上呈学堂章程,即《钦定学堂章程》,史称“壬寅学制”。1903年,张百熙、张之洞、荣庆在此基础上又对这一学制进行了修改。1904年1月,清政府正式颁布《奏定学堂章程》,史称“癸卯学制”,这是中国开始实施的第一个近代学制。1905年,全国兴起“废科举、兴学堂”的呼声,清政府随即废除科举制度并宣布选拔新式人才。

萍乡地处湘赣边界,自古就是崇文重教之地,在科举改制的大背景下,萍乡知县顾家相及文廷式、萧立炎等开明士绅以“以忠孝为本,以中国经史文学为基,俾学生心术壹归于纯正,而后以西学瀹其知识,练其艺能,务期他日成才,各适实用”为宗旨,依托萍乡旧有的六堂、书院和寺庙为基础,凭借宗族和社会力量,改造或新建了大量新式学堂,开启了清末萍乡新式教育的进程。

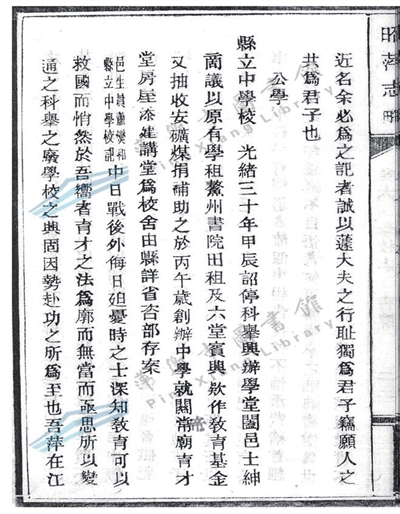

萍乡县立中学创办于清光绪三十年(1904),是由官府联合士绅依照《奏定学堂章程》“以施较深之普通教育,使毕业后,不仕者从事于各项实业,进取者升入各高等专门学堂,均有根柢”的要求,借助旧有学租、鳌洲书院田租和宾兴会款项作为基金,扩建关帝庙、育才堂房屋为校舍,后又得安源煤矿捐助之基础上建立起来的。

萍邑生员萧爕和在《县立中学校记》中写道:“忧时之士,深知教育可以救国,而悄然于吾国向者育才之法,为廓而无当,而亟思所以变通之。科举之废,学校之兴,固因势赴功之所为至也。”萍乡县立中学的建立是萍乡人对“教育救国”的寄托,对萍乡新式教育的发展发挥了不可替代的作用。在萍乡县立中学成立后,萍乡新式教育建设取得巨大进展:“迄今肄业国内大学、留学东西洋及服务党国、肩重要职守者,无虑数百人。风会所超,人争向学。中学生之多,几为各省县之冠。”

萍乡的公立小学按照清光绪三十年(1904)《奏定高等小学堂章程》“凡一城一镇一乡一村各设公款设立之高等小学堂,及数镇数乡数村联合设立之高等小学堂,均名为高等公小学”的规定创办。其来源主要有三:一是由原有的助学组织六堂改建,如以尚宾堂为校舍建立的高等小学校,以乐英堂为校舍建立的乐英高等小学校,以劝贤堂为校舍建立的第一所女子学校——正本女学校;二是依托原有书院改建,如南台、濂溪、凌云、栗江四所高等小学校;三是由社会捐资新建,如崇实、宣风、西区、南溪、明峰等高等小学校。以崇实高等小学校为例,这个学校以一乡为单位,创办及日常运作的资金依托于里人捐资和田租收入,开明士绅在其中起到带头捐资、传播新式教育理念的作用。萧爕和在《西区高等小学记》中写道:“西区,右文之区也,诸父老瞭然于根本之图,其于学校,正相需甚殷;风会所至,力能负山涵海而趋所由;识时之彦,倡导于前而务及远大之,各姓亦遂能急公仗义于后也。”可见这一学校的建立依靠于社会各界的共同努力。

关于小学教育的理念,廖玉琳在《栗江学校序》中提到:“虽栗江仅为一乡小学,表面上似无关重要,然而天下之大,一乡之所积也;大学诸生,皆由小学而升也;小学不端其趋向,大学安所用其甄陶?”陈启和在《崇实高等小学堂记》中写道:“所愿操斯堂教育之权,及来学于斯者,尊崇故训,广以新知,以社会进化为己责,共体时艰,仰抒国难。吾知必有奇杰之士发迹其中,以为乡土之光。”可见当时萍乡人民将小学教育置于立德树人、救亡图存的层面,凸显出小学教育的重要作用。

除公学外,在士绅阶层和宗族势力的扶持下,各地的私立学堂也如雨后春笋般涌现。私立学堂多为乡学或族学,这些学校通常以宗祠或寺庙为校舍,宗族产业及各方捐赠作为资金,生源为本族、同乡或邻乡的儿童。刘洪辟在《泉蒙小学校记》中写道:“教育始于家庭,而初基端于蒙养。族学,即家庭教育所施;小学,即蒙养之初基所定也。”养正国民学校,是附贡生蔡定远于清光绪三十二年(1906)冬联合柳映溪等开明士绅创办的。这所私立小学在创办伊始就困难重重,除资金困难外,当地宗族中的顽固派也层层阻挠。直到清光绪三十四年(1908)春将校址迁往莲池庵后,在村民捐款、寺庙捐赠和宗族势力的帮助下才得以继续办学。这一过程中,以蔡定远为代表的开明士绅一边与顽固派斗争,一边想方设法募集资金办学,在艰难中推进乡学事业的发展。蔡定远等士绅也无愧于其“所望地方,继起有人竭力维持,或从此而扩充其经济推广其教育,以无负为国育才之至意”的办学宗旨。

除了部分开明士绅,不少宗族势力也意识到教育的重要性,在他们的努力下族学得以兴办起来。如南门张氏族学“光绪三十三年开办,由祠会提额租百石为基金,报县申详备案,建筑新式校舍于祖屋左侧”;白源张氏族学“由祠会提额租百石为基金建设,就祠宇为校舍”;登岸峡姚氏族学“以祖祠左边房屋为校舍,提祠会额租为基金,经费甚裕”。除此之外,三山胡氏、石观前刘氏、流江黄氏、芦塘彭氏、周江边李氏、院背李氏和大院欧阳氏等宗族皆设有不同规模的族学,共有43所之多。私学的兴办将新式教育扩展到乡里,弥补了公立学堂的不足,为萍乡新式教育的发展起到了重要作用。

“人生小幼,精神专利,长成已后,思虑散逸,固须早教,勿失机也。”《颜氏家训》的这句名言道出了教育的重要性。明清以来萍乡盛行崇文重教之风,从科举时代的六堂宾兴到清末创办新式学堂,萍乡人抓住机遇,顺应时代发展潮流,秉着“教育救国”“为国育才”的理念,将萍乡建成文化昌盛之乡。得益于新式教育,萍乡在当时的中学生人数位居全省之首。在此基础上,有10人赴法国深造,归国后大部分成为技术专家。有16人赴日本留学,人数居全省之冠,汤增璧归国后在湖南第一师范任教,成为毛泽东革命思想的启蒙者、引路人之一;黄序鹓成为著名经济学家,撰写出《中国经济史长编》。1898至1948年间有46名萍乡学子考入北京大学,人数居江西各县之首。毕业于黄埔军校(1至23期)的萍乡籍学员超过500人。

专栏主讲人:

凌焰,男,1983年生,萍乡麻山人,历史地理学博士、教授,现任萍乡学院人文与传媒学院副院长、安源红色文化研究中心主任、江西省高校人文社科重点研究基地萍乡学院非物质文化遗产研究中心副主任,萍乡市社会科学界联合会副主席(兼职)。主持国家社科规划一般项目1项、国家社科重大项目子课题1项、教育部人文社科规划项目1项、省社科规划项目3项、省艺术社科规划项目1项、省高校人文社科项目1项,横向课题3项。在《史林》《历史地理》《中国经济史研究》《中国农村研究》等期刊发表学术论文20篇。研究方向:明清以来湘赣边区民间文献收集与基层社会组织研究。