欧阳林

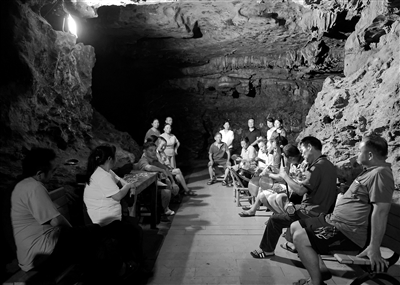

立秋傍晚,暑气未消。走进上栗县长平乡塘上村的梅花洞,一股清凉扑面而来。洞内,十几位村民围坐其间,正投入地演奏着。铿锵的锣鼓、悠扬的二胡、清脆的镲声,伴着阵阵爽朗的笑声,在这天然的石洞里交织回荡,恍如步入了一个洋溢着人间烟火气的“仙乐洞天”。

“打鼓,节奏稳是头一位的,整场戏才能走得整齐又流畅。”78岁的村老年协会主席杨彰豪老人,一边示范,一边语重心长地指导着大家练习花鼓戏《张三吃醋》的选段。他手上鼓槌翻飞,动作干净利落,“手上得讲究个‘巧’字,力道轻重、速度快慢都得拿捏准了。这样打出来的鼓点,才透亮,才好听!”

这位精神矍铄的老人,不仅是村里的老村支书,还是一名退伍老兵,对锣鼓、竹笛这些传统乐器颇有心得。谈起组建乐队的初衷,杨彰豪感慨道:“过去村里老一辈敲锣打鼓送男儿当兵,那场面多带劲!后来老艺人们走了,队伍散了,送兵总觉得少了那股子热乎的‘味儿’,心里不是滋味。”

这份对乡土文化的眷恋与责任感,促使杨彰豪决心重新组建传统乐队。从今年2月份开始,他积极联络村里有兴趣的老人,张罗着建起了这支“不老”音乐队。

62岁的陆城生就是被吸引来的成员之一。“以前,吃过晚饭就是看看电视、刷刷手机。”陆城生笑着说,他之前对二胡一窍不通,“现在不一样喽!跟着大伙儿一起学,看看视频,自己摸索着练,慢慢也能拉出完整的曲子了。每天聚在一块儿练习,说说笑笑,日子过得有滋有味,开心!”

如今,这支由十余名“草根乐手”组成的队伍,已能娴熟驾驭鼓、铜锣、镲、二胡、笛子等乐器。“演奏场地不拘一格,夏天这梅花洞是块宝地,凉快!只要不打扰乡亲们休息,哪里欢迎我们,我们就去哪。”杨彰豪的话语里透着随和与满足。

这些“草根乐手”,通过自学乐器,正从“被赡养者”主动转变为乡村文化的“传承者”和“点亮者”,用艺术反哺着生养他们的土地。“咱们搞这个乐队,就是让我们这个地方生活在山村,活跃得像城市。无论是村里的老年人还是年轻人,都可以开开心心地过好每一天!”杨彰豪的话语掷地有声。

“音乐”之乐,亦是“快乐”之乐。塘上村党支部副书记龙伟平感触颇深:“自从有了这支音乐队,梅花洞这块地方,一到傍晚就成了村里最聚人气、最有活力的地方!”乐队的演奏像一块磁石,吸引着村民们。不少乡亲带着音响自发聚在洞外,自由歌唱、翩翩起舞,宁静的山村傍晚,因这份自发的欢乐而充满了蓬勃的生机。

短暂的休息结束,老人们重新拿起心爱的乐器,铿锵的鼓点、悠扬的曲调再次充盈了整个石洞。这从古老石洞中传出的旋律,是长平乡老人们用热爱谱写的晚年生活之歌,是乡土文化坚韧不息、代代相传的生动脉搏,更是中国乡村在时代变迁中,那份生生不息、昂扬向上的生命力最动人的回响。